【最新版】歯周病の本当の原因と新常識|放置が危険な理由

歯周病は「細菌だけが原因」ではありません

歯周病は「歯の汚れ=プラークのせい」と思っていませんか?

確かに細菌は大きな要因ですが、実はそれだけでは歯周病は起こりません。

近年の研究で分かってきたのは、**「体の免疫のバランスが崩れた時に歯周病は悪化する」**ということ。

つまり、細菌と体の免疫の両方が影響し合って進行するのです。

最新の歯周病の原因は「菌」と「体の反応」のダブルパンチ

歯周病の原因は大きく分けて2つあります。

- お口の中の細菌のバランスの乱れ(ディスバイオーシス)

悪玉菌(例:ポルフィロモナス・ジンジバリス)が増えると、歯ぐきに炎症が起きやすくなります。 - 体の過剰な免疫反応(炎症)

本来は体を守る免疫が、逆に歯ぐきの骨や組織を壊してしまうことがあるのです。

さらに、ストレス、睡眠不足、糖尿病、喫煙、年齢、遺伝などが歯周病の進行を後押しすることも分かっています。

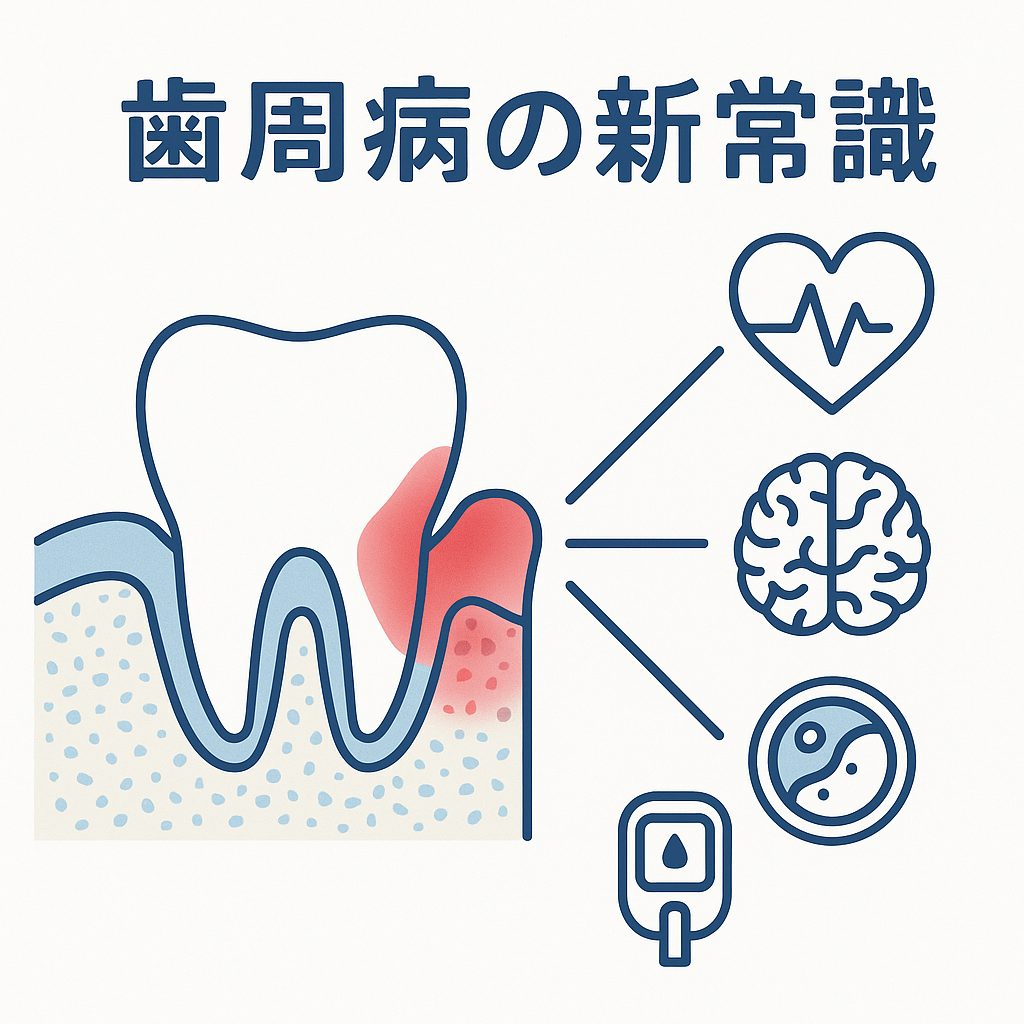

歯周病は全身の健康にも関係しています

歯周病は「お口の病気」で終わりません。

こんな全身の病気とも深く関係しています。

- 糖尿病(歯周病があると血糖が上がりやすい)

- 心臓病、脳梗塞(血管の炎症リスクが上がる)

- 認知症(歯周病菌が脳に関係する可能性も)

- 早産・低体重児出産

つまり、歯周病は「お口の病気」ではなく「全身の病気」とつながる炎症なのです。

最新の歯周病治療は「菌」だけじゃない

昔の治療は「歯石を取って終わり」でした。

しかし、今はそれだけでは不十分。

- お口の菌のバランスを整える(クリーニングや場合によっては抗菌療法)

- 歯ぐきの炎症をコントロールする(丁寧な歯磨き指導)

- 生活習慣の見直し(睡眠、食事、禁煙、ストレスケア)

- 必要なら全身の健康チェック(糖尿病や心臓病との連携)

**「菌を減らす+体の力を整える」**が現代の歯周病治療です。

まとめ|歯周病は防げる病気です

歯周病は進行するまで自覚症状がほとんどありません。

気づいた時には「歯がグラグラ」「抜かなきゃ」という状態になることも。

でも、逆に言えば、早めにケアすれば防げる病気です。

歯ぐきからの出血や、口の中のネバつきが気になったら、ぜひ早めにご相談ください。

歯周疾患の最新病態概念

分子機序と免疫応答

歯周疾患はプラークバイオフィルムに誘発される慢性炎症性疾患であり、その発症には口腔内細菌と宿主免疫の複雑な相互作用が中心的役割を果たすpmc.ncbi.nlm.nih.govfrontiersin.org。感染刺激により好中球やマクロファージが動員され、IL-1β、TNF-α、IL-6、PGE2などの炎症性サイトカインが産生されるfrontiersin.org。これらは組織破壊シグナルを増幅し、骨吸収を促進する。一方、NLRP3インフラマソームの活性化がIL-1β成熟を介して歯周炎の病態に重要であることも示されており、その制御不足は慢性炎症の進展に寄与するfrontiersin.org。近年では、炎症終息にも注目が集まり、ω-3系脂肪酸から派生するリゾルビンなどの「プロレゾルビングメディエーター」が炎症解消を促進することが明らかとなっているpmc.ncbi.nlm.nih.gov。さらに宿主の遺伝的感受性も重要で、歯周病に関連する多型や個人差が注目されているfrontiersin.org。これら多因子が集積して過剰な免疫反応を引き起こし、歯周組織の破壊と慢性炎症を進行させる。

口腔内微生物叢とディスバイオーシス

正常な口腔内には多様な細菌・真菌・ウイルスが共存するが、歯周疾患では微生物叢のバランスが崩れ(ディスバイオーシス)、病原性を持つ菌群が優勢となるfrontiersin.orgfrontiersin.org。特にPorphyromonas gingivalisなどの潰瘍形成性病原菌は、低濃度でも口腔内の微生物群集を撹乱し、炎症と骨吸収を誘発することが示されているfrontiersin.org。このような病原菌群と宿主の過剰免疫反応が相互作用し、歯周ポケットに慢性炎症が定着するというモデルが提唱されているfrontiersin.org。したがって、歯周炎では細菌バイオフィルムだけでなく、その後の群集構造変化(ディスバイオーシス)への注目が重要視されている。

宿主応答と慢性炎症への進展

本来急性炎症は終了シグナル(解消シグナル)により自動停止する仕組みだが、歯周疾患ではこの解消が不十分で炎症が慢性化する。例えば、好中球やマクロファージが放出した代謝産物や細胞残骸が十分に除去されないと炎症が持続し慢性期へ移行するpmc.ncbi.nlm.nih.gov。慢性炎症ではRANKL(破骨細胞分化因子)などが発現し、歯槽骨吸収が進行する。これらの過程では、増加した活性酸素種やマトリックス分解酵素、そして持続するサイトカインネットワークが組織破壊を促進する。また、解消シグナルとしてリゾルビンなどのプロレゾルビングメディエーターは、炎症終息と組織再生を促す新たな宿主調節因子として期待されており、治療標的としての研究も進んでいるpmc.ncbi.nlm.nih.gov。

全身疾患との関連(糖尿病・心血管疾患・認知症など)

歯周炎は局所疾患でありながら、全身の炎症反応を亢進させ、糖尿病や心血管疾患、認知症など多くの疾患と強く関連することが近年改めて明らかになっている。糖尿病との関連では、歯周炎は「糖尿病の第6の合併症」とされ、歯周病治療によって血糖コントロールの改善が報告されているpmc.ncbi.nlm.nih.gov。逆に高血糖状態は歯周組織の免疫機能を低下させ炎症反応を増幅し、歯周炎を重症化させる。心血管疾患でも、歯周病患者では心血管疾患の罹患リスクが有意に高く(オッズ比1.1–1.2程度)frontiersin.org、歯周組織由来の炎症性サイトカインや細菌成分が血流を介して血管内皮に作用すると考えられているfrontiersin.org。さらに近年の研究では、慢性歯周炎患者は認知症やアルツハイマー病のリスクも高いとされ、その発症や進行に歯周病原菌や全身性炎症が寄与する可能性が示唆されているpubmed.ncbi.nlm.nih.gov。

新規診断バイオマーカーと治療標的

最新研究では、歯周炎の病態解明や個別化治療に向けて新規バイオマーカーの探索が活発である。機械学習とゲノム解析によって免疫関連遺伝子CD93、CD69、CXCL6などが歯周炎の進展と因果的に関連することが報告され、診断・治療指標としての応用が期待されているpmc.ncbi.nlm.nih.gov。また、唾液プロテオミクス研究では、炭酸脱水酵素やラクトフェリンなど低下するタンパク質と、アルブミン、補体C3、デフェンシン、S100タンパク質など上昇するタンパク質が一貫して同定され、潜在的な診断マーカーとして注目されているpubmed.ncbi.nlm.nih.gov。さらに、microRNAや歯周ポケット液中のサイトカインなどもバイオマーカー候補とされている。治療標的としては、前述のプロレゾルビングメディエーターやNLRP3インフラマソーム阻害薬、生体内免疫調節薬(プロバイオティクス、スタチンなど)の応用研究も進行中である。

新しい分類・概念(2024年以降)

現在、歯周疾患の基本的な分類は2018年のAAP/EFP合同世界ワークショップ報告に基づくステージ(I–IV)・グレード(A–C)システムが継承されている。分類では「歯周健康」を4段階(完全健康、良好健康、安定期、寛解/制御期)で定義しefp.org、糖尿病など全身疾患は別個の病名とせず歯周炎の修飾因子として取り扱う方針が示されたefp.org。2024年以降に全く新しい分類体系の発表はないが、欧州歯周病学会(EFP)からは診断後の治療指針としてS3レベルのガイドラインが相次いで発表されている。具体的にはステージI–IIIおよびステージIV歯周炎、さらにインプラント周囲疾患向けの治療ガイドラインが整備され、個々の病態や患者背景に応じたエビデンスに基づく治療アルゴリズムが提示されているefp.org。これらは歯周病学会のコンセンサスに基づく最新の治療指針として位置づけられている。